Lutte contre l'habitat indigne

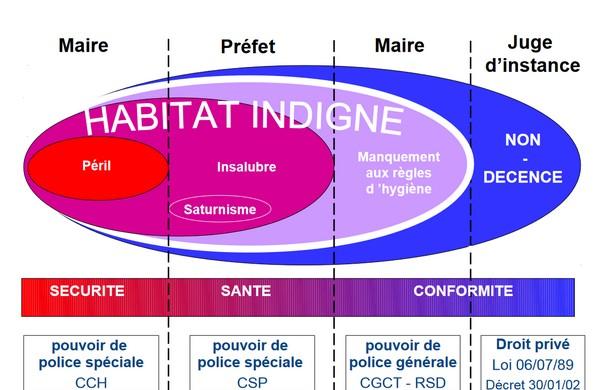

La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat portant atteinte à la dignité humaine et s’applique :

- aux logements, immeubles et locaux insalubres ;

- aux locaux où le plomb est accessible (saturnisme) ;

- aux édifices menaçant ruine ;

- aux hôtels meublés dangereux ;

- aux habitats précaires.

Elle englobe pour tout et partie les notions d’indécence, de péril et d’insalubrité, qui relèvent de réglementations différentes et ne doivent pas être confondues car les procédures de recours sont basées sur des textes différents.

1) L’indécence

3 principes permettent d’évaluer la conformité aux caractéristiques de décence :

- le logement ne présente pas de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants ;

- le logement ne présente pas de risque manifeste pour la santé des occupants ;

- le logement doit être pourvu des équipements habituels permettant d’habiter normalement le logement.

C’est le code civil et les lois relatives aux rapports locatifs qui s’appliquent.

En cas de non respect des règles de décence (décret du 30 janvier 2002), ces litiges doivent être réglés entre le bailleur et le locataire.

A défaut d’accord amiable, les parties peuvent saisir le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent .

Ce dispositif a été mis en place par différents partenaires jurassiens (Etat, Conseil Départemental du Jura, Caisse d’Allocations Familiales du Jura, Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, ANAH, AJENA) liés entre eux par un protocole d’accord.

L’objectif est de détecter les situations de mal logement, d’identifier la nature des problèmes rencontrés, d’accompagner les occupants pour améliorer leurs conditions de logement et éradiquer les logements indignes.

Ce dispositif en place depuis 2006 s’appuie sur deux principaux opérateurs :

- l’ADIL pour en assurer la coordination ;

- SOLIHA Jura pour réaliser avec l’État l’essentiel des diagnostics de décence et les médiations.

Pour tout renseignement auprès de l’ADIL (03.84.86.19.30).

2) L’insalubrité

Les situations d’insalubrité recouvrent les logements, immeubles et toutes formes d’habitat précaire, dont l’état ou la nature les rendent impropres à l’habitation pour des raisons d’hygiène et entraînent des risques pour la santé des occupants ou des voisins.

L’insalubrité associe donc une dégradation du bâti à des effets négatifs sur la santé.

La lutte contre l’insalubrité est régie par une procédure du Code de la Santé Publique (articles L1331-25 à L1331-28). Elle relève de la police spéciale administrative du préfet.

En application du Code de la santé publique (articles L1331-26 et L1331-22 et suivants), l’Agence régionale de santé (ARS) réalise une visite et établit un rapport qui peut conduire à la prise d’un arrêté préfectoral interdisant l’habitation de manière temporaire (jusqu’à la réalisation des travaux) ou définitive.

Pour tout renseignement auprès de l’ARS (03.84.86.83.54).

3) Le péril

Définition : Édifice menaçant ruine = tout édifice (bâtiments, murs, monuments funéraires…) dont la solidité est menacée avec un risque pour les habitants et/ou le public.

Il existe, selon l’urgence, 2 polices et 3 procédures pour traiter cette problématique.

- La police générale du maire non transférable, utilisable en cas d’extrême urgence ‘articles L.2212-1 et suivants du CGCT).

- La police spéciale (maire ou président de l’EPCI) repose sur deux procédures ; mise en sécurité ordinaire et mise en sécurité d’urgence (articles L.2213-24 du CGCT et L.511-1 et suivants du CCH).

Ces polices permettent aux maires et/ou président d’EPCI de prescrire la réparation, la démolition, l’interdiction temporaire ou définitive d’habiter, de tout édifice menaçant ruine.

Pour tout renseignement auprès de la DDT (03.84.86.81.90).

4) Non respect des règles d’hygiène définies par le règlement sanitaire départemental

Problèmes isolés relatifs à l’humidité, la ventilation, l’évacuation des eaux usées, les installations de chauffage, l’étanchéité des ouvrants…

Le maire est chargé de l’application du règlement sanitaire départemental (RSD) sur le territoire de sa commune et peut mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux nécessaires.

Pour tout renseignement auprès de l’ARS (03.84.86.83.54).

5) Situations d’urgence sanitaire (danger sanitaire imminent)

En application du Code de la santé publique (article L 1311-4), l’Agence régionale de santé (ARS) constate la situation permettant au préfet d’ordonner, par arrêté préfectoral, l’exécution immédiate des mesures nécessaires.

Pour tout renseignement auprès de l’ARS (03.84.86.83.54).

6) Présence de peintures au plomb dégradées

Le plomb inhalé ou ingéré est toxique pour l’organisme. Il est l’origine d’une maladie nommée saturnisme.

Les enfants sont particulièrement exposés à ce risque, par ingestion d’éléments de peintures dégradées contenant du plomb.

Le décret du 25 avril 2006 oblige tout propriétaire, disposant d’un logement construit avant 1949, à annexer au contrat de vente un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP).

En application du Code de la santé publique (articles L 1334-1 et suivants), l’Agence régionale de santé fait réaliser les diagnostics nécessaires permettant au préfet de prescrire aux propriétaires les mesures d’urgence de lutte contre le saturnisme infantile.

Pour tout renseignement auprès de l’ARS (03.84.86.83.54).

7) Les travaux d’office

En cas de défaillance du propriétaire dans l’exécution des prescriptions d’arrêtés de police administrative, il appartient à la puissance publique compétente (maire, président de l’EPCI ou préfet) de les réaliser d’office à la charge des dits propriétaires.

Les différents cas d’application des travaux d’office réalisés par le maire au nom de l’Etat, par le maire au nom de la commune ou par le Préfet :

- arrêté du maire en matière de déchets (article L541-3 du code de l’environnement) ;

- arrêté préfectoral en matière de danger sanitaire ponctuel (article L1311-4 du CSP) ;

- arrêté préfectoral en matière de locaux dangereux pour la santé du fait de leur usage (article L1331-24 du CSP) :

- arrêté préfectoral prescrivant l’exécution de travaux urgents en cours de procédure d’insalubrité (article L1331-26-1 du CSP) ;

- arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable (article L1331-29 II du CSP) ;

- arrêté préfectoral d’insalubrité irrémédiable (articles L1331-28 I et L1331-29 I du CSP) : mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins et à empêcher l’accès et l’usage des locaux sous interdiction d’habiter ;

- arrêté préfectoral ou municipal de mise en demeure à un logeur de mettre fin à l’usage d’habitation de locaux impropres (article L 1334-22 du CSP) ;

- arrêté de mise en sécurité d'urgence (article L511-19 du CCH) ;

- arrêté de mise en sécurité ordinaire (article L511-6 et suivants du CCH) ;

- arrêté du maire en matière de sécurité des ERP (article L123-3 du CCH) ;

- arrêté du maire à caractère imminent ou non en matière d’équipements communs (articles L.129-1 et L.129-3 du CCH).

8) Documentation et information

- Guides du Pôle national de la lutte contre l’habitat indigne

- le pouvoir des maires ;

- le vademecum « agir contre l’habitat insalubre ou dangereux ».

9) Aides financières

Sous certaines conditions, des subventions de l’ANAH peuvent être accordées pour la résorption de l’habitat indigne.

Contact :

Direction Départementale des Territoires du Jura

Service Construction Prospective Habitat

Pôle Habitat

courriel : ddt-habitat@jura.gouv.fr

Tél : 03.84.86.81.90